Il prossimo appello

Domani mattina alle nove vado a dare il mio ultimo esame. Che poi non è detto che vada bene, quindi potrebbe darsi che queste riflessioni siano inutili e ripetibili al prossimo appello.

Oggi ho studiato sei ore di fila, robe mai viste. Pausa pranzo in mezzo. Non so niente di più di quello che sapevo stanotte o stamattina quando mi sono alzata, è stato uno studio totalmente inutile, di facciata, per dire “non sono stata con le mani in mano”.

In biblioteca ho incontrato una mia amica, lei all’università è una bomba, perché sa davvero tutto e sa sempre come dirlo. Lei al diritto davvero ha consacrato la sua vita, e nonostante questo ha una vita sociale. Condividiamo le stesse preoccupazioni per il futuro – tirocinio non pagato, nessuna borsa di studio, poche possibilità di trovare in poco tempo indipendenza economica, e tutto questo dopo una magistrale in giurisprudenza. Presa in quattro anni.

Fondamentalmente per domani ho più dispiacere che ansia, posso dirlo? Mi dispiace che sia finita perché non so cosa c’è dopo, penso che più o meno si sentano tutti così alla “quasi fine” di qualcosa. Impauriti perché dopo non c’è più un posto dove andare tutti i giorni, un posto pure abbastanza demmerda al quale indirizzare tutti gli insulti possibili ed immaginabili, che abbia dei muri così grigi e spessi su cui sbattere la testa e i pugni in preda alla disperazione perché l’ultimo capitolo non lo sai, l’articolo a memoria non lo sai, sicuro ti bocciano.

Mi dispiace perché in questi quattro anni io non ho fatto solo questo. Io non ho studiato e basta, mi sono divertita, ho lavorato un sacco, quasi da far pensare che avessi il dono di stare in due posti nello stesso momento, e il solo pensiero che con un lavoro vero tutto questo finirà, mi distrugge.

Mi distrugge pensare che devo dare la vita alla professione e lasciar stare tutto il resto. Ma che vita da schifo sarebbe? Io ho bisogno di tornare a casa la sera e vedere una serie tv, di suonare, di ascoltare musica. Di cucinare cose buone. Non voglio smettere.

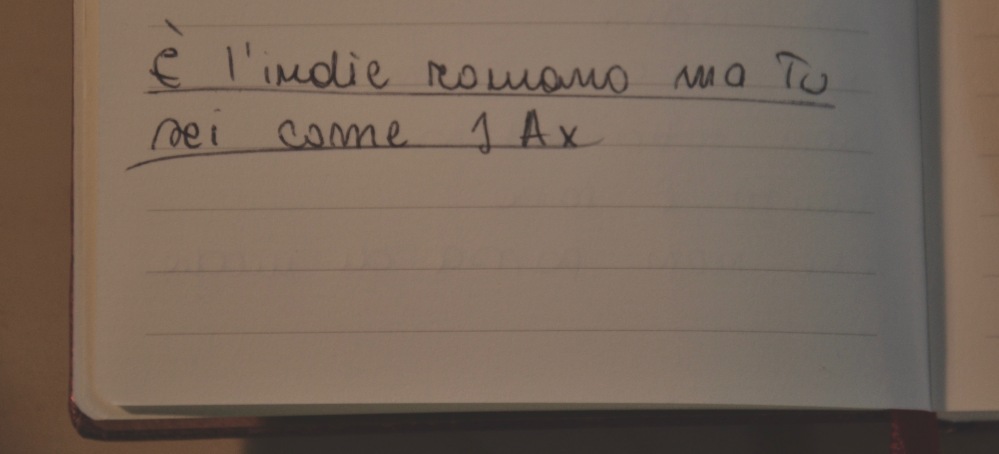

Io sono tutto questo. Io sono più cose. E questo è un concetto che non ha niente a che vedere col mondo del lavoro. È una cosa che chi ci sta già dentro non capisce, quando gliela dici. Non voglio rinunciare a come sono.

Comunque andrà.

Ho più cose da dire rispetto a quante ne ho dette, ma non mi riesce. Torno al prossimo appello.